Site Calendar

NAVI

ログイン

記事カテゴリ

新着情報

QRコード

アンケート

三国志ニュースのレポート系記事

他のアンケートを見る | 79 投票 | 0 コメント

2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感3

- 2006年8月17日(木) 15:51 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 3,924

・2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感2の続き

・2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感2の続きhttp://cte.main.jp/newsch/article.php/377

10分間の休憩を終え、11:45、次の報告が始まる。

司会の中川先生から「渡邉先生は三国志の歴史学のご専門家」というような紹介がありスタート。

○報告 諸葛亮の兵法

大東文化大学文学部中国学科教授 渡邉 義浩

渡邉義浩先生から

「わたくし、上田先生と違いまして大東文化大学を背負わなければいけませんので、大東文化大学の宣伝をいろんなところで入れながらお話をさせていこうかと考えています」

とおっしゃってのっけから会場をわかしている。

それから諸葛亮の兵法についてははっきりいってよくわからない、と断りつつ、こんなようなことがいえるんじゃないかというお話でも少ないそうな。だから歴史以外にも4番目には三国演義の話もでるとのこと

はじめに

三国志では諸葛亮の兵法は興味深いけど、よくわからない、ってこと。『三国演義』では大軍師だけど、まず歴史(『三国志』)での有名な陳寿の評の紹介。「諸葛亮って人は臨機応変の戦術は得意じゃなかった」と書かれているとのこと。

それから晋書の記述。司馬昭って人は蜀漢が滅びた後、諸葛亮の陣形、用法の方法、軍隊の統制方法といったことを陳[劦思](ちんきょう)って人に勉強させたそうな。陳[劦思]はそれを全部暗記したとのこと。そこで渡邉先生、(記述が少ないから?)「たいした内容じゃなかったんじゃないかな?」と突っ込み(場内笑)。そこで何か継承されたのではないか、と。

南北朝期には「八陣図」を採用したり(当時はわかっていた)、「木牛・流馬」を制作した国もあるそうな。話しながら、午後のパネルディスカッションを見越して、前列の各大学の三国志研究会に「こんなこと聞くなよ」ってプレッシャーをあたえ笑わしている。

唐代には諸葛亮は中国を代表する十人の良将に選ばれたとのこと。

そこから今回の報告のアウトラインを小ネタを入れつつ述べていた。

一、諸葛亮の兵法の基本、荊州学

諸葛亮が学んだ学問は荊州学と呼ばれている。荊州で学ばれた学問だから荊州学。司馬徽・宗忠たち中心。荊州学は渡邉先生の先生の一人が名付けたそうな。

どんな学問かというと儒教。儒教から大東文化大学の宣伝が入れるが、あまり高校生が居ないことを自己突っ込み(笑)。温故知新をキーワードに『春秋』『詩経』『論語』に注をつけるという学問行為の丁寧な解説→訓詁学の説明。たとえば最初の四文字を説明するのに二万字がついていると解説。

荊州学は簡単な注が特徴とのこと。それから学問を世の中に生かしていくことを目指したことが特徴とのこと。

司馬徽は自らを儒者と区別し「俊傑」と称していたほど、学問を世の中へ生かすことを目指していたとのこと。諸葛亮は政治家として将軍として(管仲や楽毅に比し)国家の経営を抱負として学問を生かしていたとのこと。→つまり諸葛亮は軍事も勉強していた。

荊州学は春秋左氏伝を中心に今までの経典をまとめなおしたいた。

二、兵法家としての諸葛亮

陳寿は諸葛亮オタクで『諸葛氏集』というのを編纂。ここに諸葛亮が書いたものが載っているとのこと。これは散逸。唐代にはすでにかき集めているぐらい。後世に復元されたけど宋代の偽作が含まれありする。たとえば『心書』『将苑』。この二つは完全に偽物。現代に発売されたある本でこの二つが含まれていた、とかおっしゃって場内をわかせる。

偽物とされるものにもわずかに本物が含まれている。太平御覧の引用と一致するところは本物だろう、と判断。具体的には『便宜十六策』。ここで『便宜十六策』治軍第九を引用。→あまり面白くない。主に孫子での常識的なことが書いているため。ここで大東文化大学の宣伝が入るが、実はその専門の先生が今年御定年ということで学べないという自己突っ込み(笑)

『便宜十六策』斬断第十四の説明。主に戦いの地形の話。そこで渡邉先生が夷陵の戦いを例に出し、劉備はここに書かれていること(つまり諸葛亮が「やってはいけませんよ」と言っていること)に反したことを全部やっていると指摘した上で「そこらへんが劉備のかっこいいところ」と言い、場内をわかせる。「負けるべきして負けるわけです」

『便宜十六策』斬断第十四にある七つの禁止事項が書かれている。

それでこの項のまとめ、現在残っている諸葛亮の兵法はわかっている範囲ではそんなにおもしろくなく、軍隊を管理して運営していくものが多い。陳寿が評どおり、臨機応変の戦術からほど遠い印象を受ける、とのこと。確かに。

あと、八陣図は「道蔵輯要」という本にあって、それは陸遜を退けた八陣の遺跡からうつしとったもので、そこから諸葛亮の兵法を考えることはできないそうな。

三、兵陰陽家としての諸葛亮

前近代の戦いは合理的なものばかりではなく占いなどの呪術も含まれている。『漢書』芸文志によると、『孫子』などの兵法とは別に呪術などをふくむのは「兵陰陽家」と呼ぶそうだ。具体的には日時の吉兆、天体の方角などを占うとのこと。

これらのことと諸葛亮の関係をきっちり資料からあげることはできないが、荊州学に『荊州占』という本がある(現在は残っていない)。

仕方ないのでここから天文占の一般的な話になる。占星術が個人の運勢を占うのに対し天文占は国家の運命を占う。三垣・二十八宿の説明。それぞれ天の官僚。

さらに『晋書』天文志の紹介。諸葛亮が陣没した話が載っているそうな。占文のとおり諸葛亮は死んだ、と記録されている、とのこと

諸葛亮はどんな「兵陰陽家」か? 後世に偽物の書がたくさんある。

四、演義の諸葛亮像

諸葛亮の『八門・遁甲の法』の話。『三国演義』において司馬懿との戦いで『八門・遁甲の法』の秘術を会得した諸葛亮が六丁・六甲の神兵を使った「縮地の法」を行ったとのこと。道教に『八門・遁甲の法』の話があるんじゃないかということで道教を調べる。

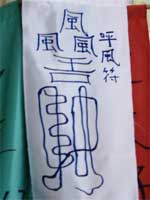

明代には『秘蔵通玄変化六陰洞微遁甲真経』を会得すると六丁・六甲の神兵を使い「縮地の法」を行えるとされていたそうな。そこから道教の符[竹/録](ふろく、おふだの意)の効用の説明。レジュメのところには諸葛亮が風を呼んだ符[竹/録]が印刷されている。

現行の三国演義は道教のお経を嫌っていたようでそういった記述は少なくなっている。「縮地の法」も同じ造りの三両の四輪車を交互に見せることで「縮地の法」にみせかけたそうな。

ここで一例として赤壁の戦いで諸葛亮が風を呼んだ話が出てくる。三国演義中で諸葛亮は『奇門遁甲天書』を伝授された、と書かれている。そこで『秘蔵通玄変化六陰洞微遁甲真経』の流れをくみであろう『奇門遁甲天書』の中身の風を呼ぶ箇所の話になる。まず符[竹/録]を使う。それがレジュメでかいてあるやつ(写真参照)。それから「発[火慮](左手の中指を押し神を呼ぶ動作)」をするとのことだけど、実際、渡邉先生が左手で狐のような手でそれをやってくださる。さらにこのポーズで「歩罡(北斗七星の形にステップを踏む足運び)」をするそうだけど、実際、これも渡邉先生がその場でやって場内をかなりわかせていた。さらに「叩歯(上下の歯をカチカチとかみ合わせること)」をやるそうだけど、これも渡邉先生が実践。しかも金縛りにあったとき叩歯をやって(魔をうち破る効果があるそうな)それがとけたってエピソードを添えてさらに会場をわかせていた。

それから二十八宿の旗を立て、天を祈っているから、天文占にあたると、天文占にあるように星をあやつれば大風が吹くが、天文占では星が動かないので、やっぱり道教の秘術を用いたことになるとのこと。

※追記 大津祭 孔明祈水山(2012年10月6日7日)

おわりに

撤退したときに兵を損ねたことはなかったことを指摘し諸葛亮は名将だと評する。つまり「出でては将、入りては相」となる儒将だということでまとめ。

報告終了。

司会の中川先生は「大東文化大学に入るとこんなすばらしい講義がきける」と宣伝を入れつつ、次はお昼休みだということのアナウンスを入れる。

あと今回はパネルディスカッションで一般視聴の人の質問も受け付けるそうで、何か質問があれば事前に配っていた質問用紙に質問を書いて、提出すれば良いとのこと。

○昼休み

それで昼休みは学食に行こうと思ったら、前回、それでパネルディスカッションに遅刻したって実績(?)があったんで、大学の外に行くことに。

幸い正門を出て道の向こう側にファミレスがあるのでそこへ行く。

メンバーは清岡、KJさん、三口宗さん、げんりゅうさん、げんりゅうさんの後輩さん、ミミまろさん、伊比学さん。やはり七人が座れるテーブルは混雑時期にはないということで前者3名と後者4名に分かれて食す。

こっちの話題はもちろん三国志シンポジウムの方向の他、確かサイト運営の話をしていたかな。あと大学の研究会の話とか三国志関連のデータベースの話とか。

・2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感4へ続く

http://cte.main.jp/newsch/article.php/386

- コメント (0件)

- トラックバック (0件)

2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感2

- 2006年8月 8日(火) 23:52 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 6,477

・2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感1の続き

・2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感1の続きhttp://cte.main.jp/newsch/article.php/374

司会の中川先生から上田先生の紹介。三国演義の専門家であり、会場に来ている東京大学三国志研究会の先輩(東大の先輩? 研究会の先輩?)と紹介される。

○報告 小説『三国志』と日本人

金沢大学文学部助教授 上田 望

発表形式は向かって左のスクリーンへパソコンから発表資料が映し出される。なるほど去年のシンポジウムでは和田先生がやっていた発表形式ね。

そこに今回の報告をタイトルが映し出される。その日付が「2006年7月26日 午後11時-11時30分」となっていたことをここに記しておこう。

上田先生は口べたで御夫人から(三国志シンポジウムはオープンキャンパスの一環なので)「あんたなんか口べたな人が話したら大東文化大学の生徒がへっちゃうよ」と言われた、という出だしから会場をわかす。

あと子供の幼稚園児に中国の小説を読ませているそうな。

はじめに

この報告では日本人と三国演義との話をするそうな。

一、江戸時代の『三国志』(一)─『三国志』の輸入と完訳『通俗三国志』誕生まで

まず江戸時代から。この時代、中国でいうところの明代、清代とのこと。中国では白話小説(口語体)が勃興している。タイムラグなしに江戸時代に輸入され、大きな影響を与えた。

受け入れ方は、原文で読む→訳注が作られる→部分訳が作られる→完訳が作られる→ダイジェスト・絵本が作られる→挿図付き完訳本が作られる(ここらへんがスクリーンに出る)、という流れがあるのとのこと。

で、まず原文。日本で最初に三国演義を読んだ人は誰だ? ってことでそれはおそらく儒学者の林羅山とのこと。羅山が読んだ本の目録に入っていたらしい(1604年)。もう一人は天海僧正の蔵書の中にあるそうな(1643年没)。天海が持っていた挿し絵がスクリーンに映し出される。

次が徳川将軍家。紅葉山文庫に入っているとのこと。あと長崎の商人たち。これは『二刻英雄譜』。1673~1676。原文を読む人は儒学者、僧、大名クラス、通訳、徳川将軍家、将軍のブレーンなどに限られていたそうな。

その次が部分訳。陽明学者、中江藤樹だそうな。1662年。

次が『通俗三国志』の登場。世界で二番目に早い三国演義の完訳だそうな。翻訳した人は「湖南の文山」。謎の人。湖南は姓じゃなくて場所だそうな。なるほど、初耳。

文山は『李卓吾批評三国志』を底本としているそうな。当時、すでに毛評本がでていたけど、あえて李卓吾本を訳している。

『通俗三国志』の功罪。プラス面は多くの人が読めるようになったこと。水滸伝は1784年だし西遊記は1837年とぬきんでて早く訳されている。マイナス面。超訳が多く、原文の妙味が失われているとか、俗語の小説を翻訳するという意識の欠如がある。それを実際に長板橋の下りを例にとって、どこが省略されているか解説。

逆に文山が適当に訳したからこそ三国演義は文山訳をみないとだめという主張もある。

二、江戸時代の『三国志』(二)─絵本の創作と『三国志』の大衆化

江戸時代中期。正徳年間から享保にかけて日本では空前の中国ブーム。中国趣味は大流行。受容の形態は(1)中国語を学び、その学習課程で三国演義の原文を読む人。(2)中国語は学ばないが三国演義の原文なら読む人。(3)中国ブームに即発されて通俗三国志やダイジェスト本を読む人(当然中国語は読めない)。(4)字は読めない。歌舞伎や浄瑠璃や講談などで三国の物語を楽しむ人。(スクリーンに映し出される。)

こういうふうに階層分化してきた。

(1)と(2)の人のために中国から三国演義を輸入。(3)の人向けに通俗三国志が出版され続ける。絵本がたくさん出てくる。それから絵本の一覧がスクリーンに出される。絵本の絵はなるべく中国に似せようとしている(しかし少し変だ、とコメント)。中国の絵をまねているところを実際にスクリーンに映し出される。それから幕末の絵。とても中国の絵に見えない。関羽の絵だけど当時の歌舞伎役者の絵にかわっている(※清岡注。ん? どっかできいた話だな)

それから話が元にもどって絵をそっくりぱくっている例が出される。

江戸中期では、人々の間に、原作になるべく忠実に、という規範意識が芽生えたのではないかと。原作と違うとそれおかしいよ、と思う読者層が育ったとのこと。(※清岡注。これもどっかできいた話だな)

この例外は浮世絵や浄瑠璃の世界。浄瑠璃につけられた絵の話。最後は孫権と劉備と曹操が三人仲良く終わるとのこと(場内爆笑)。歌舞伎の関羽→浮世絵化したものの例。

それでスクリーンに映し出されるのは階層化されたファン層(ちょっと真似してここの記事の絵に載せてみる。真似版では三国志を三国演義と書きかけている。)

中国からの舶来文学→日本の大衆文化。

三、江戸時代の『三国志』(三)─『絵本通俗三国志』の登場

江戸後期。『絵本通俗三国志』刊行(1836~1841年、八編七十五冊)。この時代のエポックメイキングなできごと。元禄に『通俗三国志』の本文、それから草双紙、絵本、歌舞伎、浮世絵、そういったところで三国演義の絵がたくさんつくられ、そっちの挿し絵を元にした一種のコラボレーションと思うと説明。

これは校訂をしている。カタカナをひらがなにすると大分、読みやすくなったと遊女か誰かが言っていたとのこと。挿図が葛飾戴斗二世で四百葉を越える。戴斗という画号は北斎(北斎はこの画号を使っていたことがあったそうな)から1809年に譲り受けている。だから二世とのこと(なるほど)

戴斗二世の絵の特徴。正確な遠近法。桂宗信画『絵本三国志』を意識して、先行する異なる画像を敢えて取り上げているそうな。これは渡辺由美子氏の卒業研究だそうな(上田先生、すごいと思います、と賞賛)。遠近法は葛飾北斎も最初できなかったと解説。

他の特徴は残虐性。残虐なシーンの数を読み上げる。残虐なのは幕末の流行だそうな。北斎も残虐な絵を描いている。

もう一つの特徴は和風化。北斎は和風趣味だったそうな。あと登場人物は人気役者の似顔絵で描かれているとのこと。これを江戸中期の模倣の時代から江戸後期のパロディー化の時代と解説(※清岡注、なんかきいたことある話だ)

まとめると、『絵本通俗三国志』は三国演義のネガティブな面を徹底的に図像化している、とのこと。

四、明治、大正、昭和初期における『三国志』

近代出版技術が導入されて洋装本、活字本が出てくる。明治の最初の十年は木版本の絵本が出回っていた。明治10年(1877年)日本で初めての活字印刷された三国演義が世に出る(永井徳鄰和解『通俗演義三国志』)。毛評本の挿し絵を取り込んでいる。

明治における三国演義と水滸伝のブーム。高島俊男氏の『水滸伝と日本人』で述べられている明治の水滸伝のブームと三国演義も当てはまると解説。出版社の傾向が似通っているから。

第一期。明治10年代後半。二十種類の翻訳が出版。通俗三国志の活字本。リライト、絵本などバラエティに富んでいる。ここで日本初の洋装本の写真や浮世絵を映し出す。明治14年に政府が儒教道徳の復活をはかり、そのために中国の古典籍の復刻ブームがおきたので、その流れに便乗したとえば『絵本三国志』がよく売れたそうな。

第二期。明治20年代後半。明治を代表する書店、博文館が帝国文庫シリーズとして『校訂通俗三国志』(活字本洋装本)を出す。昭和15年まで出版されつづける。上田先生は昭和15年に『吉川三国志』が出版されるんで、それにとって変わられたと推理。この時代、浮世絵がすられたと紹介。実際にスクリーンに映し出していた。講談(桃川燕林とか、明治31年)。参考書にも三国演義が取り入れられていた。明治前半が上田先生のいうところの三国演義受容のピークとのこと。

第三期。明治40年代。日露戦争後、日本フィーバーで中国古典も活気づく。この時代の特徴は多様化。小説研究が出版に影響(幸田露伴の仕事など)。久保天随『三国志演義』(明治39年)を出版。妙訳だが日本初の毛評本の翻訳。日本での本格的な三国演義の研究の始まり。幸田露伴『通俗三国志』(明治44年)を出版。幸田は絵本三国志が李卓吾本に似ていると指摘。久保天随『新譯演義三国志』を出版(明治45年)(※清岡注。吉川英治が少年の頃、熟読していたやつね)。日本初の毛評本の完訳だそうな。深い考察付き(露伴の説をうけて李卓吾本と毛評本の優劣を論じている)。久保天随は毛評本の定着を願っていた。

明治時代に識字率が向上。読者がレベルアップ。価格が低下(活字本の普及により)。上田先生「一家に一冊『三国志』」と説明。もう一つ大きな変化。音読から黙読への変化(明治30年代)。「読書の内省化」と説明。その逆の影響で講談や歌舞伎での三国演義ものが停滞。明治末年、幸田露伴と久保天随の輝かしい功績

その後、大正から昭和初期。翻訳本という観点からは不毛の時代。昭和15年、吉川三国志出版。これ以外、特筆することはない時代。毛評本は定着せず。

それからまとめ。日本と中国の違い。どちらも変わる部分と変わらない部分があるが、中国ではある程度、定着したテキストはそれ以上、いじらない。日本では原作があまり読まれなくなる。ここで金沢大学の教え子の話が例に出る。

それからスクリーンには日本と中国の流れのまとめ図(フローチャート)が出る。中国では李卓吾本が読まれず毛評本が読まれるようになる。

中国では三国演義に権威性がでる(文化ナショナリズム? 政治と文学)。日本ではそういうものがない。中国からきた娯楽として楽しむ。「日本の古典として三国志を読みなさい」と自分の学生に言っている。

ここで10分ほど、休憩と中川先生からアナウンス。それから中国語のアナウンスも。

10分の間、上田先生の講演でいっていた江戸時代の話は現代の三国志ファンと似ていて面白い、と清岡は話していた。

・2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感3へ続く

http://cte.main.jp/newsch/article.php/381

- コメント (0件)

- トラックバック (0件)

2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感1

- 2006年8月 3日(木) 23:32 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 3,221

今年も三国志シンポジウムがあるということで、大東文化大学に出かける。前回は東松山キャンパスだったけど、今回は板橋キャンパス。前回より都心に近い。

今年も三国志シンポジウムがあるということで、大東文化大学に出かける。前回は東松山キャンパスだったけど、今回は板橋キャンパス。前回より都心に近い。・告知ニュース

http://cte.main.jp/newsch/article.php/342

・前回の雑感

http://cte.main.jp/newsch/article.php/152

今回は土曜日開催とということで金曜の夜から夜行バスで東京入りし、新宿で時間をつぶし、池袋に行き、東武東上線で最寄り駅の東武練馬駅で降りる。

前回の高坂駅と違って、少し離れたところでスクールバスがあったようで、たまたま通っていた大学関係者らしき人に聞き、先を急ぐ。

スクールバスがちょうどきていたけど、満員だったので次のバスを待つ。おかげで座れた。バスの中は高校の制服の人が多い。会話の内容も塾のテスト勉強をしているとかしていないとか初々しい。

9時45分ぐらいに板橋キャンパス到着。場所を一号館101教室と覚えていたので急ぐ。

101教室の外にKJさんを見かけたので手を振り、合流する。

入り口で三国シンポジウムの冊子(以下、レジュメと表記)や中国学科のパンフレット、アンケート用紙、質問用紙など貰う。

101教室は前回のところより、面積にして四分の一程度に縮小されたような感じで、人数もそれに合っているような感じだった。やはり去年は中国学科設立記念という意味合いもあって勢いはすごかったんだなぁ、と。

あと高校生の制服も前回よりかなり少なくなっているような印象があった。

それからKJさんのとなりの席におじゃまし、荷物をそこへ置く。

その後、初対面の三口宗さんと顔合わせし、げんりゅうさんに挨拶し、開演を待つ。

○学科主任挨拶 大東文化大学文学部中国学科主任 門脇 廣文

開演の10時。まず大東文化大学文学部中国学科主任の門脇廣文先生からの挨拶。この日は三国志シンポジウム、次の日は三国志学会第一回大会、さらに次の日は第五回中国古代小説文献与数字化研討会があるということでほぼ三日間、三国志づくしで楽しんでくださいということをおっしゃっていた。

ここでマイクは司会の大東文化大学文学部中国学科助教授の中川諭先生にバトンタッチし、三国志シンポジウムに大学院生向けの講義があることが知らされ、一般視聴が可能であることが告げられた。

そして壇上には基調報告をされる四川省社会科学院・四川大学教授の沈伯俊先生と通訳をされる田中靖彦先生が立たれる。

○第一部 報告

○基調講演「小説『三国志』の主要な内容」

四川省社会科学院・四川大学教授 沈 伯俊

何やら沈先生が中国語でおっしゃった後、田中先生が「みなさん、おはようございます」と通訳される。それに合わせ会場も「おはようございます」と挨拶。さらに中国語とその訳の挨拶があって、今回の報告の概要が述べられる。どうやらその都度、訳すのではなく翻訳原稿を田中先生が読み上げる形のようだ。確かにそっちの方が時間の短縮になる。ちなみに内容はほとんどレジュメのまま。

あと私的に残念なのは『三国演義』を小説『三国志』とすべて言い換えているところ。とっさに他の報告のタイトルもみたけど、それはどうやらこの報告だけじゃなく三国志シンポジウム内の他の報告にも当てはまるようだ。この後の講演ではこういった小説『三国志』のみならず陳寿の『三国志』からも引用されていたため混同されかねない箇所が何度か出ていた。個人的には余計な親切心を出さずにそのまま『三国演義』にした方が余計な誤解が生じず良いのではないかと思っていた(むしろ憤りを感じていたぐらいだけど)。そのためさらにややこしいんだけど、この記事やこれ以降の記事では小説『三国志』を『三国演義』と言い換えている。

発表の内容は三国演義の内容とそれがどう人々に影響を与えたかなどを論じてある。

まず三国演義に見られる6つの「第一」(→一番)をあげる。以下、要約列挙。

・成立から600年経つ、十分に成熟した長編小説の第一の作品

・登場人物の多さ第一。1200人以上

・これをベースとして作られた作品のジャンルの広さ・数の多さとも第一

・関係する名所・旧跡の数第一。数百カ所

・関連する伝説物語の数、そして広範囲で第一

・中華民族の精神と生活に対する影響第一。

三国演義自体、古い時代の考え方に基づいているから当然、封建思想の考え方が残されているのはやむを得ないが、全体的に中国伝統文化の優れたところが現れている、と説明。それにより「人々は国家のため、民族のため、理想のために突き進んでいくことができる。」とのこと。※「」内はレジュメの引用。以下、たびたびその様式を使う。

その後、話がより詳しいものとなっていく。そのひとつひとつの流れは、まず一般的な認識を出しておいて、それに対する反論や同意などを交え解説していく流れが多い。

その始まりが三国演義の重要な部分について。多くの人々はそれは「謀略」と思うとのこと。沈先生はそれが全面的なものではなく、戦争描写の優れたところが最も印象強いとのこと。それは作者の考えが色濃く出ている。

それから三国演義と「道」の関係の話。「道」に次ぐものは「術」。三国演義は「道」に即して書かれており、作者の理想を代表する諸葛亮は計略にたけたすばらしい人物。曹操の謀略も優れているが、謀略により描かれ方が違うと解説。「国家の統一や社会の進歩に役立つような」謀略は肯定的に描き、「人を傷つけ己を利」する謀略には容赦なく批判し攻撃するとのこと。

(ここで読み上げるだけの田中先生からのコメント。田中先生は自身が曹操ファンだと告白し、耳が痛いと・笑)

そのため三国演義は「はっきりとした道徳性を持ち、人民を根本とするという思想を規準している」とのこと。こうした三国演義の優れた点を四つあげられるそうな。それら四つが個別に解説されていく。

一、国家統一へのあこがれ

作者が時代の脈拍を感じ、「多くの人民が国家統一を追求しようとする強烈な願望をはっきりと表現した」そうな。

そんな三国演義だが、一般的にその内容は合久必分、分久必合(合して久しければ必ず分かれ、分かれて久しければ必ず合す)という言葉でよくまとめられる。沈先生はこれを安易な意見にすぎないと解説。それは明代の三国演義にはその言葉がないからこれで作者の創作意図を述べることができないからだそうな。

作者は「分裂」の時期をひどく悲しみ、特に力を入れて描いているのは「英雄豪傑たちが再び全国を統一しようと戦いに苦しみ奮闘している偉大な姿」とのこと。

二、政治と政治家に対する選択

三国演義は「“尊劉貶曹”(劉備を尊び曹操を貶める)」という考え方で論じられることが多いと切り出す。それに対し、三国演義成立以前の宋代にはこの考え方が存在すると説明。例の蘇軾の『東坡志林』の訳文を引用している。

「尊劉」は姓が劉だからというわけではないとのことで、劉表、劉璋、霊帝を例に出して、劉備集団が「上報國家、下安黎庶」(「国家に報い、庶民を安らかにする」)という目標に向かって努力をおしまないと解説。さらにこの集団は劉備の「仁」、諸葛亮の「智」、関羽の「義」は羅貫中の道徳観に一致すると解説(しかし礼記にある四徳が「礼」以外、全部そろっているなぁ)。一方、「貶曹」。曹操が「奸雄」の典型で、漢に忠誠せず、たびたび民衆を殺戮し、優れた人物を虐げるからだそうな。その一方、大胆で巧妙な計略は肯定的に表現されている。歴史的な合理性があると説明。

三、歴史的経験についての総括

三国演義は三国時代をまとめたもので、「人心を得ること、有能な人材を招くこと、謀略を重視することと言う三つ」が重要。それを軽視した人物、董卓、袁術、袁紹を紹介。それに対し劉備、曹操、孫権の優れた点を紹介。

四、理想的な道徳の追求

「羅貫中は「忠義」という観点を道徳的規準」にしている。そこには多くの人々が三国演義に対し二つの誤解を持っていて、それを紹介している。

(一) 「桃園の誓い」の中心的価値は何か?

「桃園の誓い」といえば多くの人が「不求同年同月同日生、但願同年同月同日死。」(「同年同月同日に生まれることを求めずとも、同年同月同日に死ぬことを願う」)を連想し、中心的価値と考えるが、実はこれは表面的。

「則同心協力、救困扶危;上報國家、下安黎庶」(「心を同じくして協力し、国を救い危うきを扶(たす)け、上は国家に報い、下は黎庶(一般民衆)を安んじる」)に価値があり、特に「上報國家、下安黎庶」に劉備、関羽、張飛の政治目標があるとのこと。ここらへんが「一般的な通俗文芸を超越し、新しい精神世界に到達することができた」とのこと。

「不求同年同月同日生、但願同年同月同日死。」はよく民間で真似され、「時にある種の民間結社や犯罪組織の間で」使われるが、それは「桃園の誓い」の目標に反する。

(二) 諸葛亮は「愚忠」(愚かな忠義)か?

諸葛亮の「忠」を常に「愚忠」という人がいるがそれは一方的な見方だ、と。三国演義を注意深く読むと諸葛亮は「愚忠」などではなく、「帝王の師」という身分。「諸葛亮は劉備の主たる補佐役であるとともに、また劉備の心の指導者でもあった」とのこと。→諫めの言葉を拒んで失敗したのが呉の討伐。

おわりに

三国演義の主題を一言でまとめるならば、「国家統一へのあこがれと忠義の英雄の賞賛」とのこと。国家統一へのあこがれ(政治思想)が縦糸、忠義の英雄の賞賛(道徳的基準)が横糸となり、座標軸を作り上げている。

「…といった内容です」と田中先生が読み上げ終え、それから沈先生が中国語でなにやら言った後、田中先生が訳すというスタイルに戻る。

どうしてこういう文(レジュメ)をしたかというと、長年、研究する中で、深く感じることがあったそうな。中国人はよく知っているだけでなくたいへん詳しいが、にも関わらず誤解というものもあり、こういった誤解は日本にもあったのではないか、と述べられる。

あらぬ誤解を消したいという願いからこういう文を書いたそうな。この問題をみなさんが議論することを願っているとのこと。

というわけで10:40ごろ終了。そこから司会の中川先生のコメント。感じ方、捉え方は人それぞれで、それから我々日本人は中国人の本質に迫るのは難しいなどなど。

・2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感2に続く

http://cte.main.jp/newsch/article.php/377

※追記 三国志飴(2010年9月16日)

※追記 週刊 三国志 ~芸術鑑賞会にむけて~(2010年10月15日-12月17日)

- コメント (0件)

- トラックバック (0件)

2006年7月29日 三国志シンポジウム(大東文化大学)

- 2006年5月22日(月) 23:30 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 2,708

今年も大東文化大学文学部中国学科で「三国志シンポジウム」をやるようだ。2006年7月29日土曜日10時~15時。詳細不明。今年は板橋キャンパスで、やはりオープンキャンパスの一環のようだ。下記サイトによると「リアル体験!in板橋」って企画の「体験授業」のところにカテゴライズされている。

今年も大東文化大学文学部中国学科で「三国志シンポジウム」をやるようだ。2006年7月29日土曜日10時~15時。詳細不明。今年は板橋キャンパスで、やはりオープンキャンパスの一環のようだ。下記サイトによると「リアル体験!in板橋」って企画の「体験授業」のところにカテゴライズされている。・大東文化大学オープンキャンパス2006

http://www.daito-bunka.com/open_cam/index.html

※ここの「リアル体験in板橋」のところに少し情報あり。

ちなみに2005年の三国志シンポジウムは下記のリンク先参照。

・2005年7月31日「三国志シンポジウム」雑感1

http://cte.main.jp/newsch/article.php/152

またイベントあわせのオフ会やる?

http://cte.main.jp/sunshi/w/w050801.html

またシンポジウムの内容が入り次第、この記事に追記していく予定。

<追記>

三国検索の三国志サプリメントにシンポジウムの内容があったので転載しておく。

・三国検索

http://sangoku.lib.net/

・夏の三国志イベント!7月29日三国志シンポジウム

http://sangoku.lib.net/apl/blog/?no=144

日時:2006年7月29日(土)10:00~15:00

会場:大東文化大学 板橋キャンパス1号館101

主催:大東文化大学文学部中国学科

対象:高校生・大学生・一般市民

参加費:無料 (事前申込は不要)

シンポジウムの内容

■第一部:報告

基調報告:沈伯俊(四川省社会科学院・四川大学教授)

「小説『三国志』の主要な内容」

報 告:上田望(金沢大学文学部助教授)

「小説『三国志』と日本人」

渡邉義浩(大東文化大学文学部中国学科教授)

「諸葛亮の兵法」

■第二部:パネルディスカッション

コメンテーター:東京大学三国志研究会、学習院大学三国志研究会、大東文化大学三国志研究会など

司会:中川諭(大東文化大学文学部中国学科助教授)

■問合わせ先:大東文化大学文学部中国学科事務室 TEL 03-5399-7360

<さらに追記と会場変更>

多目的ホールだったのが、1号館101に変更になったとのこと。上のはすでに訂正済み。

あと、ポスターを下記サイトで2006年6月15日現在、見ることができる。

・大東文化大学 中国学科 渡邉研究室

http://www.daito.ac.jp/~y-wata/

- コメント (0件)

- トラックバック (0件)

「捜神記」で検索される訳

- 2006年1月11日(水) 19:11 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 10,209

検索ネタの第四弾。過去3つの記事は以下の通り。

検索ネタの第四弾。過去3つの記事は以下の通り。・三国志 地図

http://cte.main.jp/newsch/article.php/242

・二宮事件

http://cte.main.jp/newsch/article.php/184

・三国志 服装

http://cte.main.jp/newsch/article.php/258

それで今回は「捜神記 書き下し」とか「捜神記 訳」などの検索ワードについて。以前、以下のような記事を書いてからというもの、頻繁に干宝(干寶)の「捜神記(搜神記)」関係の検索ワードが出てくるようになった。

・捜神記の日本語訳

http://cte.main.jp/newsch/article.php/225

初めは上記「二宮事件」のように(あるいは某チャンネルで話題に出てきた等)一過性のものかと思ったがどうもそうでもない。期間や地域性が見えてこない。あるいは「三国志 地図」や「三国志 服装」のように元々、厚い「ファン」層があって個々の興味の発展の結果、長い期間でよく検索されるとも考えられるけど、どうも理由としてはいまひとつ。

いろんなところから長期間、検索される理由がわからないな、と知人に告げたところ、返ってきた推測は「(高校や大学の)授業で使われているから」というもの。私自身、漢文の授業は受けたことがないので、「捜神記」が授業の題材に使われているのに実感がわかず、いまいち納得できなかった。ネットで検索する必要性があるのか、と。

そんなときに見かけたのが下記のリンク先、關尾史郎先生のブログの記事と「OKWave」の質問のところだ。

・關尾史郎先生のブログ

http://sekio516.exblog.jp/

・購入(05/12/05)

http://sekio516.exblog.jp/2090894

・「OKWave」

http://okwave.jp/

・赤壁の戦いについてなんですが・・・

http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1498244

前者のブログの記事はもちろん教える側の記述。後漢書の完訳本が発売されたというだけで、文献購読のテキストに後漢書を使わないということは、それだけ教わる側(ここでは大学の2、3年)の中で訳本に頼り切ってしまう人が多いということだろうか。

後者の掲示板の質問は教わる側の記述。漢文のテストで「赤壁の戦い」がテスト範囲になったというだけでテスト前日に掲示板で質問するだなんて特例だろうけど、どうも漢文関連のテストや課題についてネットに頼ることの氷山の一角だと思えてならない。それに「赤壁の戦い」が一塊りだけの漢文として存在すると教わる側が認識している節がある時点で、その教える側の教え方を疑ってしまう。

※「赤壁の戦い」についての一応の参照リンク

http://cte.main.jp/newsch/article.php/195

どうも検索ワードで「捜神記」関連が多いのは「授業で使われているから」、という推測を信じられるようになった、もっと言えば授業や講義で出た課題をネットで気軽に検索するだけですませてしまうのかもしれないな、と先の知人に告げたら、ほらみたことか、とばかりに言い返されたが、もう一つ面白い事例を聞くことができた。ある漢籍についての課題(書き下しと訳等)が出た直後に、その知人の知人が図書館でその漢籍の訳本を見つけすぐ借りたと自慢げに言っていた、とのこと。もし私がその場に居合わせたら素人の立場ながら「それだったらその専門の学生なのに、訳本の出ていない漢籍は読めないことになる」と反射的に突っ込むと思うけど。あと知人は、そんな理由で図書館から借りていたら別の理由で借りたがっている他の人が借りられない、と述べていた。確かに。

ちなみに「捜神記」の訳本は発売されているし、以下のようにこれから刊行される本にもあるぐらいだ。

http://cte.main.jp/newsch/article.php/243

やっている本人としては図書館で訳本を探し出し課題やテストにあたるのは(短期的な視野では)楽なことなんだろうけど、ネットでつないで検索するだけだなんてさらに楽な方法で課程をおえた気になるもんだな……と、これは全く見当違いな邪推かもしれない。もしかすると自らの解答を他の解答と比較し、よりよいものにしようとする努力の跡が検索ワードに現れているかもしれない。

あと大学じゃなく高校の漢文授業に関して、興味深いやりとりがあったので、以下に紹介しておく。

・漢文について

http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1808005

これがより専門性の高い大学になると端から講義を受けなければ良い、ということになるのかな??

<1月23日追記>

「捜神記 復活」で検索したら、高校の教科書で使われていることとある高校のカルキュラムにあることを確認した。やっぱりか。

ちなみに「新編古典講読(総合)」(株式会社明治書院)って教科書。

「漢文、書き下し、訳」とともに、復活、定伯売鬼、漢文を読むために、義犬冢、死友、十八史略、三国時代、十八史略解説、天下三分之計、髀肉の嘆をかこつ、赤壁之戦、赤壁の奇略、白帝城遺言、阿斗、出師之表、死諸葛走生仲達、泣いて馬謖を斬る、などのワードで検索されたらそういう可能性が高い(汗)。

※追記 リンク:学生の動向

※追記 中国英雄列伝を漢文で読んでみる(2009年5月18日)

※追記 「三国志 読書感想文」or「三国志を読んで」

※追記 三国志オンライン検定! 赤兎馬検定(2010年3月16日-5月末)

※追記 教科書本文データ集(全国漢文教育学会)

※追記 蒙求 ビギナーズ・クラシックス中国の古典(2010年12月25日)

※追記 早稲田大学の入試で『三国志』

※追記 『100万人の三國志』内三国志クイズイベントに於いてのネット検索行為の実態調査

※追記 中国小説史入門(2012年4月13日-6月22日)

<2009年8月5日追記>

同じqaネタとして、下記のようにブログ記事にリンク張っておく。

・枕流亭ブログ

http://d.hatena.ne.jp/nagaichi/

・中国皇帝たちの名称について

http://d.hatena.ne.jp/nagaichi/20090720/p2

- コメント (8件)

- トラックバック (0件)

「早稲田祭2005の早大三国研」リンク集

- 2005年11月14日(月) 18:17 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 2,210

・2005年11月5日6日 早稲田祭の三国志研

・2005年11月5日6日 早稲田祭の三国志研http://cte.main.jp/newsch/article.php/204

以前、上記の記事で2005年11月5日、6日の早稲田祭2005で早稲田大学三国志研究会があれこれ発表したり展示したり会誌を売ったりするってことは書いたんだけど、折角なので、その様子がわかるように以下にリンク集を作ってみた。

文化祭で三国志ものってかなり楽しそう。

・早稲田大学三国志研究会

http://www.jggj.net/3594

※掲示板に会誌「鶏肋譚」についてのコメントあり

・早大三国研blogの記事「早稲田祭終了」

http://ameblo.jp/sangokuken/entry-10005992400.html

・げんりゅうの欣喜雀躍

http://blog.livedoor.jp/genryu_nori/

・早稲田祭1日目終了

http://blog.livedoor.jp/genryu_nori/archives/50191731.html

・早稲田祭2日目終了

http://blog.livedoor.jp/genryu_nori/archives/50194830.html

・三国志漂流

http://www.doblog.com/weblog/myblog/3040

・早稲田祭に「早稲田大学三国志研究会」を訪問して

http://www.doblog.com/weblog/myblog/3040/2048080#2048080

- コメント (4件)

- トラックバック (0件)

2005年11月5日6日 早稲田祭の三国志研

- 2005年11月 2日(水) 07:30 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 1,315

この時期はやっぱりいろんな大学で文化祭が行われているんだけど、早稲田大学でも文化祭が行われる。その名もそのまま「早稲田祭2005」

この時期はやっぱりいろんな大学で文化祭が行われているんだけど、早稲田大学でも文化祭が行われる。その名もそのまま「早稲田祭2005」・「早稲田祭2005」公式サイト

http://www.wasedasai.net/

日時 2005年11月5日土曜日・6日日曜日それぞれの10時から17時まで

場所 早稲田大学・西早稲田キャンパス・戸山キャンパス・学生会館

早稲田大学の三国志関連と言えば、早稲田大学三国志研究会。そのサークルは早稲田祭に参加するとのこと。

・早稲田大学三国志研究会

http://www.jggj.net/3594

何をするか何を展示するかは、三国志研究会のブログ参照。

・早大三国研blog ~洛陽は燃えているか~

http://ameblo.jp/sangokuken/

新たに造った弩、クイズ大会、官渡の戦い戦場考察、仮装、そして会誌「鶏肋譚」

- コメント (12件)

- トラックバック (0件)

2005年10月2日「早大三国研blog ~洛陽は燃えているか~」開設

- 2005年10月16日(日) 12:10 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 1,772

三国志シンポジウムの討論会にコメンテータとして参加したり

三国志シンポジウムの討論会にコメンテータとして参加したりhttp://cte.main.jp/newsch/article.php/166

三国志城へみんなで行ったり

http://cte.main.jp/newsch/article.php/156

と活動が盛んな(?)、早稲田大学三国志研究会のブログが2005年10月2日にできたようです。

・早稲田大学三国志研究会のサイト

http://www.jggj.net/3594

・早大三国研blog ~洛陽は燃えているか~

http://ameblo.jp/sangokuken/

- コメント (0件)

- トラックバック (0件)

2005年7月31日「三国志シンポジウム」雑感3

- 2005年8月28日(日) 20:59 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 3,044

・2005年7月31日「三国志シンポジウム」雑感2からの続き

・2005年7月31日「三国志シンポジウム」雑感2からの続きhttp://cte.main.jp/newsch/article.php/153

○討論会

司会 渡邉義浩(大東文化大学教授)

東京大学三国志研究会・早稲田大学三国志研究会・学習院大学三国志研究会など。

昼休みの食堂が混んでいたせいで、我々は20分遅れで会場入りする。当たり前だけど、すでに討論会は始まっていた。

討論会というから、てっきり各大学の三国志研究会同士が何か三国志にまつわることを討論すると思いこんでいたが、どうやら違うようだ。午前の基調報告ならびに報告に関する質問を各大学の三国志研究会が用意していて、それを順次、報告者に質問していくって形式。

※あとで人伝えで聞いたんだけど、どうもコメンテーターがあらかじめレジュメを見て質問を用意していたようで、その質問内容は発表者側にはあらかじめ報せているようなことはなかったようだ。

我々が到着していたときは早稲田大学三国志研究会の質問がすでに行われていた。

※質問と回答が1対1という単純なものではなかった(そこらへんが討論?)のと私の聞くテンションが下がっていたので、以下、ほとんどメモ書きになっている。さらに聞き間違え・聞き逃しが多数あると思われるのでご注意を。

▽早稲田大学三国志研究会の質問

・早稲田大学三国志研究会のサイト

http://www.jggj.net/3594

◎三国志はいつ頃、日本へ伝わったか(三国演義の方とのこと)。

(金先生)はっきりとは言えないと思うが三国演義の方は、嘉靖本。朝鮮に入ったのが(嘉靖本ができてから)数十年後だからそれと時をあまり隔てずに同じくして入ったのでは。

◎(日本文学か何かの論文で)太平記と三国演義がかなり似てるという表記。同じぐらいの時期(つまり三国演義ができてからすぐ)に日本入ってきた?

(金先生)三国志平話なども伝わった可能性もある。それより前の平家物語で似ている部分があるって話。能で三国志平話と似ている部分がある。

◎史書にみられる「虎豹騎」と「虎騎」の表記の違いと蜀の虎騎監について

(石井先生)「虎賁」(九錫の一つ?)という言葉から説明。

※このとき、渡邉先生が黒板に「虎賁(こほん)」と「九錫(きゅうせき)」とルビ付きで書いていた。以降もたびたび黒板で用語を書いてくれる。

・下記ブログ「げんりゅうの欣喜雀躍」の2005年8月2日の記事を参考にすると、ここは、げんりゅうさんの質問だったようだ。

http://blog.livedoor.jp/genryu_nori/

(※8月29日追記。上のようなことを書いてトラックバック送信したら、げんりゅうさんが上記ブログ、8月29日付けの記事でさらに詳しいことを書いていただく。質問の動機や上の論文の詳しい情報等ある)

◎三国演義における他の通俗小説からの影響で面白い話は何かないか。

(中川先生)ぱっと思い浮かぶのはないが、花関索伝が三国演義(毛宗崗本?)に取り込まれた過程。あと先生が発見したもので資治通鑑の話が三国演義に取り込まれているって話(嘉靖本にはない)。南京あたりで出版された三国演義では資治通鑑の話、特に呉に関する話が取り込まれている。そもそも三国演義より早い長編の白話小説がぱっと思い浮かばないので影響も思い浮かばない。

(金先生)(逆に)三国演義のストーリーが取り込まれることはたくさんある。呂布が劉備をののしる話。花関索の名前がみえるとか。

▽学習院大学三国志研究会の質問

◎曹操の歩戦令(軍令)と魏の兵戸制(軍制)との関係について。軍制が厳しい軍令を可能にしたのか、厳しい軍令を実行化させるために軍制をつくったか。

(石井先生)兵戸制の簡単な説明から。後漢末から南北朝時代の初期ごろまで兵戸という特別な戸籍をつくった(ある一定の兵士を出すための戸籍)。曹操の兵戸制のきっかけの話とか流民や黄巾賊(青州兵)を取り込んだ話とか。

◎青州兵と軍令とのギャップ。青州兵に略奪が多いことから、それらの兵に軍令が適応されていたのか疑問

(石井先生)今の話は先生の著作「曹操」にも書いている。曹操のエピソードから説明。曹操は青州兵を特別扱いしていた?(降伏したんじゃなく協力関係?) 中世の時代区分の話(領主とか私兵とか豪族とか)。このその他の国の中世(鎌倉幕府を例に)と同じでいいのか。

※ここで司会の渡邉先生から注釈。豪族(≠領主)と中世の捉え方で石井先生と渡邉先生は少数派。基本的な京都大学系の話を紹介(豪族=領主)。それから曹操と青州兵の関係の説の紹介

◎武将の軍事能力の位置づけ。合戦の実際のところ(チャンチャンバラバラじゃない?)。

(石井先生)曹操の武将たちへの事細かな指令の話。

◎陣形のこととか、バトル(千人規模ぐらい?)のこと。バトルの実状は?

(石井先生)バトルレベルだとあまりわからない。

◎最後に俗な質問。諸葛亮について。軍事的に優れていないと言われる風潮がありますがが、私はそれに疑問を持っていますが、石井先生はどのようにお考えですか?

(石井先生)おっしゃるとおりだと思います。名将というか

◎中国には政治的な側面がある。日本では政治的な側面がないのはなぜ

(金先生)簡単にいうと、軍事的に日本はほとんど中国と関係を持っていない。日本は中国の政治システムに入ってないから(三国志は中国の政治的背景があることと関係)。

◎日本では三国演義と水滸伝がともにはいってきたが、韓国ではどうか

(金先生)日本と同じ。需要の仕方に違いはあるが。共通点は多い。

▽東京大学三国志研究会の質問

・東京大学三国志研究会のサイト

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/2832/

※この顛末は近日中に上記サイトの日記でアップされるとのこと

◎三国志をどういった経緯で研究しているのか

(金先生)三国志を研究しようと思ったことはない(場内わく)。大学二年のときの花関索伝発見で花関索伝に興味を持ち、花関索伝の研究から入った。戯曲の研究家。

(石井先生)三国志の専門家ではない。六朝史など。

(中川先生)小川先生の影響。授業で詩経の話なのにいつのまにか三国志の話になっていた。修士のときに花関索伝の研究会があった。そのとき、金先生のところへおしかけた(場内わく)。

(和田先生)研究家ではなく一ファンとしてしかお答えできない。サイトで日々、一つ一つ積み重ねていく過程が「三国志」だと。

(渡邉先生)科学者希望だったが高二のときに読んだ小説の三国志がきっかけ。大学のはじめ三国志を研究したい、って人は結構、多いが、みんな止めていった。当時(※今もか?)は「(研究対象に)三国志、何いってんの?」っていう風潮が普通だったとのこと。先生はそのままやってしまった。本を書くと儲かるのは(中国史の分野の中で)三国志だけ(場内、笑)。他の分野は本を書けば書くほど貧乏になる。

※司会に質問するのはルール違反だそうな。

(中林先生)子どものときから漢語読み(三国志も読んだ)。出版社と話していて、気付いたことに、三国志関係の出版は当時、関西の先生ばかりだったとのこと。それで「癪」と感じたとのこと(場内、笑)。曰く「一番、儲かるところをなぜ関西にとられないといけないんだ」(場内、爆笑)。その後、関西じゃない先生方に三国志関連の本を書いてもらったとのこと。やっと三国志関係を関東に持ってきたって話。その流れで今回のシンポジウムがあるってことだそうな(場内、笑いっぱなし。金先生から「私は関西」とツッコミがあったような…)。今後、この世界は若い渡邉先生中心に関東で進んでいく、ってことで締め。

◎三国志平話は庶民、三国志は知識層、演義はどういった層に読まれていた?

(中川先生)読者は誰か?はかなり難しいとのこと。本ですから、字を読める層。そうなると上層部?教養人? 小説は卑下されていたが机の下で実はいろんな人が読んでいた? 三国演義と教養人のエピソードを紹介(教養人が三国演義を読んでいることを知られ恥ずかしい思いをしたという)。

◎<延々と質問者の発表になっている質問> 日本における文化資源としての三国志? コミュニケーションツールとしての三国志?

(和田先生)あまり深く考えたことがない(※この質問だと質問の意図がわからないのは当たり前のような…)

(金先生)金先生のスーパー歌舞伎の話。「劉備が女で関羽と恋仲になる」っていう一作目の話。

http://cte.main.jp/sunshi/off/repo10.htm

主演の市川猿之助さんが先生の本をヒントにこの脚本を書いたとのこと。劉備が女性って考え方は中国で昔からあったとのこと(例えば三国演義で劉備だけがそれを暗示する双刀を持っている)。スーパー歌舞伎に協力している中国の雑伎団がこのストーリーに断固反対したが、タイトルに「新」をつけて「新三国志」ってタイトルにしてどうにか折り合いをつけた、とのこと。中国人にとって「三国志」というのは決まっている(三国演義は許容範囲のフィクションが入っている)。日本ではそういうのはありえる。韓国はその真ん中ぐらい。

◎鼓吹曲の話。蜀のが残ってないのは、漢から引き継いだので元々、なかったのでは?って質問。三国平話や三国演義に鼓吹曲の影響はあるのか?

(金先生)それだと蜀は同時代史的なものを作らなかったことになるが、それはそれで面白い。

◎蜀が史官を置かなかったと陳寿は書いているが、これは陳寿が私怨で悪く書いているから、実際は史官は居た?

(金先生)(史官がいたいないに関わらず)常識的に考えて、誰かが歴史(記録)を残したのは当然あったと思っている(今は記録にない)。呉はすんなり降伏したのに対し、蜀は征服された後に反乱が起こり成都が大混乱となるので史料が散逸したのでは。

※ここで、見に来ていた国士舘大学の津田先生に話がふられる。

(津田先生)諸葛亮のときに史官があったかなかったっていうのは本当にわからない。その後に置かれた可能性もある。史官はなにか?って問題にもかかわってくる。歴史編纂官? 天文官? あと、蜀は後漢の制度をそのまま引き継いでいるんで国史編纂をやっていた可能性はあると思う。

※ここで津田先生からの質問

◎漢の鼓吹曲は○○と□□(※ききとれず)の両方ともある?

(金先生)カンジョにあるだけだと思う。

※リンク追記。

・Re:蜀の史官の存在について (※「三国志ファンのためのサポート掲示板」内ツリー)

http://cte.main.jp/c-board.cgi?cmd=one&no=3171

◎六朝期を経て兵書が消えていった理由、豪傑たちが重視されなかったこと、兵法が学問として成立しなかった理由等

(石井先生)バトルはよくわからなかったが、ストラティジーはよくわかる。曹操の兵書は実際の話よりは理論的な話になっている。バトルは職人技→中国では職人の地位は低い。理論をくみたてるのは尊重されるが実践する人は尊重されない。文官が優勢になる。

(金先生)三国時代までは文武のバランスがとれている。六朝期を経た後は圧倒的に文治社会。その理由は難しい。武という文化(武人文化)が消えてしまったわけではなく低層で受け継がれていたのではないか。近代以前の最も大きな組織は官僚組織と軍人組織。(話変わって)芸能というのは軍事と表裏一体。軍隊の中に芸人がいる話。

▽大東文化大学三国志研究会の質問

※残り1分で出番が回ってくる。

◎新三国志の話(劉備が女)と「登場人物があたかも韓国人」というレジュメの記述をふまえ、日本での三国志物語と韓国での三国志物語の中でキャラクターに大きな違いがあって面白いってものを紹介して欲しい。

(金先生)趙雲を題材にしたある小説の話。三国志とは違う話になっている。アドリブ的にかかれた箇所(兵士の会話部分とか)が韓国になっている。

○渡邉先生による討論会、閉会の挨拶。

なかなか難しい質問が多かった。

○中林先生による「三国志シンポジウム」閉会の挨拶

※ここでの冒頭で、先の文武の質疑応答の注釈が少し入る。なぜ文が強くなってきたかは儒教社会の成立が関連。

来年再来年とこういったシンポジウムを開きたいがそれは予算次第ということ(場内、笑)

というわけで満場拍手で終了。

振り返ってみるとかなり満足なシンポジウムだった。

・三国志シンポジウムの感想・コメント等は下記のリンク先で

http://cte.main.jp/c-board.cgi?cmd=ntr&tree=1871

個人的なことだけどこの後、ネットの知り合いとでプチオフ会を開くのでした。

http://cte.main.jp/sunshi/w/w050801.html

さらに2005年9月3日にオフ会をやろうという話が派生した。

http://cte.main.jp/newsch/article.php/151

<次回>2006年7月29日「三国志シンポジウム」雑感1

http://cte.main.jp/newsch/article.php/374

- コメント (3件)

- トラックバック (0件)

2005年7月31日「三国志シンポジウム」雑感2

- 2005年8月13日(土) 14:21 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 3,539

・2005年7月31日「三国志シンポジウム」雑感1からの続き

・2005年7月31日「三国志シンポジウム」雑感1からの続きhttp://cte.main.jp/newsch/article.php/152

○報告 中川諭(大東文化大学助教授)「『三国志演義』ができるまで」

司会の中林史朗先生から中川諭先生の紹介がされ報告が始まる。「三国志」と「三国演義」の違い。史書と小説の違いってあたりで一般向け。陳寿の「三国志」編纂話。六朝時代の裴松之の注、成立話。実際にレジュメに現在の「三国志」のコピーが出されていて本文と注の様子を示す。上記二つでとられなかった三国志の物語化(伝説とか歴史事実じゃないこと)は捜神記を初めとする志怪小説、それと世説新語などをあげた後に、金先生の鼓吹曲の話を一言フォロー。唐の時代はまとまった三国志の物語はなく断片的。晩唐の詩人、李商隠の「驕児詩」に張飛のひげ面のことが書かれているから、三国志の物語はある程度、広まっていたって話。宋代になるとまとまった資料が出てくる。講談や演芸が出てくるそうな(東坡志林とか、三国芝居とか、講談師の霍四究とかを例に)。

元代には劇にして演じようとする「戯曲」、講談を文字にしようとする「平話」(評話)が出てくる。「全相平話三国志」(三国志平話)の話。講談の種本的存在らしい。それで三国志平話の写真を持ってきて聴衆に見せていた。

※余談だけど、清岡はネットでも見れるよ、とノートPCで二階堂善弘先生のサイトを隣の人に見せたら、引かれてしまった(汗)

http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~nikaido/

それで三国志平話に見られる南北の起源の考察。現在に伝わるのは確かに南方で出版されているが、起源は北方、て話。

さらに三国志平話の訳本の話。自訳本の宣伝(笑)。例の光栄から出ている二階堂善弘先生と中川諭先生の本。パソコン通信で訳をやっていたら、光栄の人の目に止まったそうな。すごい話だ。

※追記 横山光輝三国志おもしろゼミナール(1984年7月)

http://cte.main.jp/c-board.cgi?cmd=ntr&tree=1762

三国志平話から三国演義へ。どういう関係なのか決定的な資料はないとのこと。三国演義の嘉靖本の話(嘉靖元年、西暦1522年に初めて刊行された本)。スペインに三国志演義の本がのこってるそうな(すげー!)。その後、関索の話が付け足されたとのこと(金先生リスペクト発言有り・笑)。清代、康熙年間(1662~1722年)になると毛宗崗が数ある三国演義を添削し、いわゆる毛宗崗本がでてきた話。清代の終わりには毛宗崗本が主流になったとのこと。

※追記 道教の美術 TAOISM ART(2009年9月15日-10月25日)

※追記 全相三国志平話(2011年3月19日)

○報告 和田幸司(三国志サイトウェッブマスター)「インターネットにおける三国志の世界」

司会の中林史朗先生から和田幸司先生の紹介がされ報告が始まる。その中で中林先生の発言でインターネット利用が普及したという発言に続き「おかげさまで、余談ですが、私も今やインターネットの世界で、一介の学者と言うよりは骨董品好きのただのおじさんとして知られていいます」という発言で会場をわかせていた。

※以下、タイトル通り、インターネットのサイトでの三国志関連の話(主にファンによる個人サイトやコミニティ)の話になって、まさしく我々の身近なことなので、冷静に見ていられなくなる(気恥ずかしい!)。そのせいか、普段、ネットに馴染みのない人々との温度差が気になって過敏反応をしていたし、あまり発表が頭に入らないでいた。

以前の発表と異なり、プロジェクターを使うようだ。その変化に聴衆がついていってないようで、目に面白いのが映し出されているにも関わらず反響が薄い。

まず自己紹介から。自分のサイトの紹介。それからサイトでのおそらく最も古い三国志個人サイトの紹介。

http://www.baobab.or.jp/~matumoto/sangokushi/

三国志系サイトのサイト数の話。一週間に10サイトぐらいできているとのこと(すごい!)。和田さんからの「三国志サイト、運営している人、手をあげてください」との質問。会場わく。清岡出遅れ、挙げられず仕舞い。

それから和田さんと三国志ジャンルとの出会い話。ゲームをやっていたときに知った三国志の人物は「張飛と関羽と賈[言羽]」と発言したら会場大受け。それから横山三国志を読み(友だち同士で回し読み)、それから後に「諸葛孔明」という小説を読んだとのこと。それからしばし三国志ジャンルから遠ざかったそうな。

ウェブ三国志界を文化の視点から、の話(ここらへんからは知識欲を刺激される)。歴史・文学の分野における三国志への興味の深化。「三国志ファンのためのサポート掲示板」の話とか

http://cte.main.jp/

おそらく「OVER LOAD」の掲示板の話(サイトや掲示板の名前出ず、董卓の貨幣の話)が例として出てくる。

http://overload-system.net/

それからネット上での三国志と三国志演義の話(いわゆるネットでの正史派・演義派云々)

http://cte.main.jp/c-board.cgi?cmd=ntr&tree=791

三国志ファンにとってのバイブル、ちくま学芸文庫「正史 三国志」(筑摩書房刊、ちくま学芸文庫、ISBN4-480-08041-4から全8巻)。会場、少しわく。ファンの興味の対象となる歴史書が「後漢書」「三国志」「晋書」「後漢書集解」「三国志集解」と広がっている。サイトでどんな掲載資料があるかって話。→人物辞典、年表、地図、漢籍の日本語訳、三国志データベース。学界発の電子工具書の利用。→電子漢籍文献、漢字辞典・年号変換ツール、三国志目録検索システム(※渡邉義浩先生のサイトにあるやつだ)

http://china.ic.daito.ac.jp/cgi-bin/handy/ftmsw3

http://books.bitway.ne.jp/gakken/kanjigen/club/

http://cte.main.jp/c-board.cgi?cmd=ntr&tree=1824

http://cte.main.jp/newsch/article.php/120

そういったネットでの活動の蓄積の話。三国志研究の専門家の領域と違い、三国志ファン同士によるウェブ三国志界では特に整理されずそして蓄積されないまま、「至る所で同じ様な議論が繰り返される」ということで、一見、無駄なことを繰り返しているようであるけど、「それが故に三国志ファンが逗留されて」おり、ウェブ三国志界が盛んだ、ということをおっしゃられていた。なるほど、すごく納得した!

○休息

いわゆる昼休み。オープンキャンパスとあって、一階の食堂も二階の食堂も混んでいた。そのせいか、午後の部に遅れることになる(汗)。ちなみに期待されていたんで書くと、「エポックメイキング」という単語の意味を知らない人がいたことをここに記しておこう(内輪ネタ)。

・2005年7月31日「三国志シンポジウム」雑感3へ続く

http://cte.main.jp/newsch/article.php/166

※追記 メモ1:「アクセス集計に見られる現代日本における三国志由来事項の変容と浸透」

- コメント (1件)

- トラックバック (0件)

人気記事表示(過去二ヶ月)

予定表(今後二ヶ月)

-