Site Calendar

NAVI

ログイン

記事カテゴリ

新着情報

記事

-コメント (2日)

-トラックバック (2日)

-リンク (2週)

新しいリンクはありませんQRコード

アンケート

三国志ニュースのレポート系記事

他のアンケートを見る | 84 投票 | 0 コメント

ひめじ菓子博にて

- 2008年5月 2日(金) 12:58 JST

-

- 投稿者:

- 清岡美津夫

-

- 閲覧数

- 2,980

タレコミ情報によると、「姫路菓子博2008」(2008年4月18日-5月11日)の「兵庫のお菓子館」で兵庫県のお菓子として中華菓子(おそらく神戸南京町関連)が紹介されていて、その中に饅頭があったとのこと。

タレコミ情報によると、「姫路菓子博2008」(2008年4月18日-5月11日)の「兵庫のお菓子館」で兵庫県のお菓子として中華菓子(おそらく神戸南京町関連)が紹介されていて、その中に饅頭があったとのこと。・姫路菓子博2008

http://www.kasihaku2008.jp/

・神戸南京町

http://www.nankinmachi.or.jp/

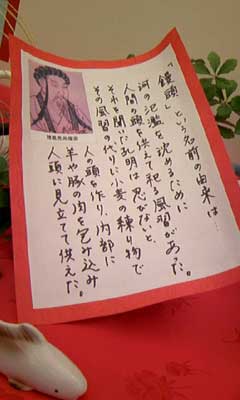

その饅頭の由来の説明として右の写真のように諸葛亮(字、孔明)が絡んだエピソードの文と諸葛亮の肖像画(別に本人を写したものではなく明代の王圻の『三才圖會』からと思われる絵)があったとのこと。

この饅頭のエピソードは『四庫全書』に収録されている宋代の高承『事物紀原』卷二からのものだろうね。

※5/3追記 この記事のコメント覧で黒耀竜さんからご指摘いただいたんだけど、これが載っているのは「卷二」ではなく「卷九 酒醴飲食部」とのこと。

諸葛公之征孟獲、人曰:「蠻地多邪術、須禱于神、假陰兵以助之、然其俗必殺人以其首祭、則神享為出兵。」公不從、因雑用羊豕肉、而包之以面、象人頭以祀、神亦享焉、而為出兵。後人由此為饅頭。

そういや関係ないが『彩雲国物語』(アニメでしか確認していないが)でもこの饅頭のエピソードが盛り込まれていた。

※追記 中華まん三国志Ver(中華末広)

※追記 三国志武将饅頭(2010年4月下旬)

※追記 『シルシルミシル』で「横山三国志」(2011年3月30日)

※追記 大津祭 孔明祈水山(2012年10月6日7日)

※追記 0泊4日の旅(2016年4月21日-24日)

※新規関連記事 デジタル時代の中国学リファレンス(1)(漢字文献情報処理研究17号2018年1月25日発行)

※新規関連記事 博多豚まんや孔明(福岡市南区)

※新規関連記事 リトルトーキョーライフ(テレビ東京2018年1月(10日深夜)11日)

※新規関連記事 リンク:諸葛孔明と饅頭(マントウ) 饅頭誕生異聞(Mog-lab2019年7月16日)

※新規関連記事 土曜はナニする!?(関西テレビ2021年1月23日)

※新規関連記事 八卦の空(第47回京都コミック読書会テーマ歴史人物 2024年4月20日)

トラックバック

- このエントリのトラックバックURL:

- http://cte.main.jp/newsch/trackback.php/887

この記事にはトラックバック・コメントがありません。

サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。

ところで、記事の中に「饅頭の由来は『事物紀原』卷二だろう」旨の記載がありますが、失礼ながらこれは卷九の誤りではないのでしょうか?

わたしも自サイトで諸葛亮の発明品についての記事を書くため(中文が読めもしないのに)中華書局の『事物紀原』を購入して呼んでみたのですが、卷九の酒醴飲食部に記載があります。

またこれは余談ですが、同書には『餅賦』にある説として「饅頭は魏武侯より始まる可能性がある」と読める記述もあります。なぜ諸葛亮のエピソードのみ有名になったのか不思議です。

最後に関係のない話ですが、以前「堂」について書いておられた記事のことで質問したく思うのですが、あちらのコメント欄に書き込んでよいのでしょうか。いささか長くなりそうなのですが。

以上、長々と駄文失礼いたしました。

>『漢代都市機構の研究』

もしかして、あのバカ日記読んでおられるのですか!? Σ(゜ロ゜;)

あの本はムダな記述がなく、内容はとても濃いのにテンポよく読めますね。正直、他人には教えたくない(コラコラ)資料だったのですが。あの本を読んだ今までの記事に訂正・補足できる部分がいっぱい出てきてうれしい誤算です。

>堂

そうです、[三国創作のための『儀礼』メモ]です。ただ、幸か不幸か疑問が自己解決してしまいましたので、書き込みするタイミングを逃したかもしれません。

一応、「本当に当時の邸宅には“堂”があるのが常態だったのか?」ということを知りたかったのですが

何日かして頭が整理できたら書かせていただこうと思います。

>『漢代都市機構の研究』

ひそかに日記、拝読してますよ(笑)

きっちり当時の語句との対応付けがされているので、後で史書を手繰ってみたりと何かと応用が利きそうですね。

>堂

自己解決、おめでとうございます。

堂が使われるような何らかの儀礼(郷飲酒の義とか)が行われる建物であれば、堂は必要となってくるんでしょうね。

本文でのリンク先(サポ板)にありますように、特に元の文献で確認せずにネット上にあるやつをそのままコピーしています(汗)

(宋代だと、中文というより漢文なんでしょうね)

早速、本文に追記しますね。

諸葛亮のエピソードが有名なのは、月並みな話ですがやはり『三国演義』(「第九十一回:祭瀘水漢相班師、伐中原武侯上表」)で採用されたからでしょうね(それであたかも他が淘汰されたように見えるとか)

http://cte.main.jp/newsch/article.php/164#comments

↑とは言っても諸葛亮の忌日のように時代変遷があって『三国演義』だけの影響とは言い切れないのかもしれないですね。

それとこれと関係ない話ですが、この場を借りて(?)、そちらのサイトで佐原康夫/著『漢代都市機構の研究』を教えてくださってありがとうございます。

まだ図書館から借りて第二章第二部の数ページしか読んでいないですが、興味深い書籍ですね(『説文解字』から引いくる導入部分とか)。

・三国創作のための『儀礼』メモ

http://cte.main.jp/newsch/article.php/721

↑堂の記事というとこれでしょうか?

古い記事でもコメントしてくださるのは歓迎ですよ♪

とはいっても記事のタイトルに「メモ」とあるように、私自身が理解した上で作った記事というより、理解に至らないものの個人的に重要に思える情報を書き留めておこうという性質の記事なので、ご質問されてもご期待に応えられるかどうか自信はないですね(笑)

ブログの性質上、コメント欄で多くの人に疑問を投げかけるようにはできていないんで、なんでしたら、上記記事へのリンク付きでサポ板に書き込んで、他の人へご意見を伺うのもありだと思いますよ。